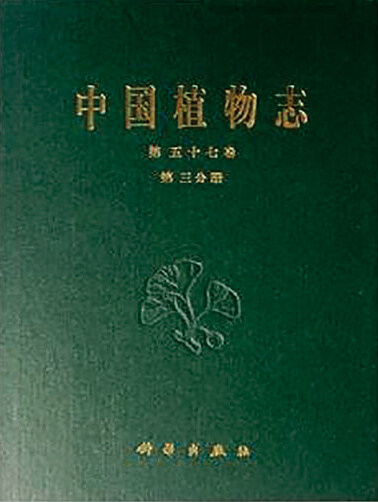

罗布麻泰斗肖正春研究员的老师,已故著名农业经济学家董正钧先生于1952年夏,在新疆罗布平原进行农业考察时发现当地的小花红麻和大花白麻生长比其他产地旺盛,纤维品质比较优良,为了缓解“棉粮争地”解决百姓温饱问题,于当年11月在《西北农林》月刊发表文章,把全国各地的小花红麻和大花白麻统一称为罗布麻,目的是利于发展野生纤维产业化推广。但是罗布麻的学名在学术上一直有争论,国际著名植物分类学家李秉滔教授和他的老师蒋英先生(植物分类学权威)认为:叶对生的小花红麻在北纬 33°至 48°的欧亚地区的盐碱地域有广泛分布,该植物自古以来在医药养生用途的记载中,各地的叫法都不相同。罗布泊地区的小花红麻比其他地区生长茂盛。关键还需要按照植物分类法则分类。蒋英和李秉滔把披针形叶、叶对生的小花红麻定为罗布麻属罗布麻 (Apocynum Venetum L.),卵形叶,叶互生的大花白麻定为白麻属大叶白麻[Poacynum hendersonii(J.D.Hook.) Woodson.]并于1977年正式录入《中国植物志》,同年罗布麻(红麻)录入《中华人民共和国药典》,干叶标志性成分总黄酮(以槲皮素计)定 0.6%作为标准。

董正钧(1917-1980)。民国30年(1941年)毕业于西北农学院,大半生时间在西北各省从事农业经济学和经济植物的研究工作,是中国罗布麻研究的奠基者、创始人。

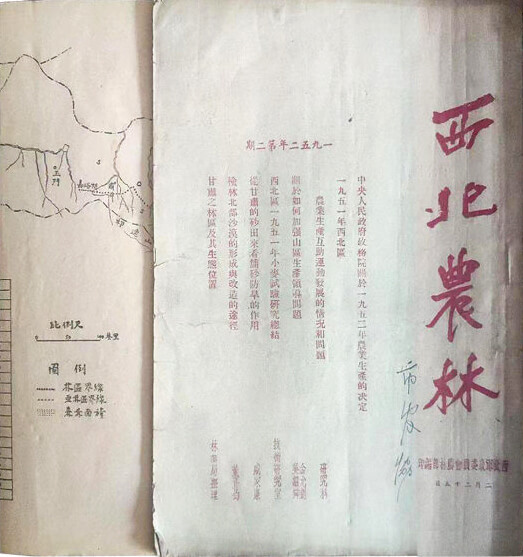

1952年11月董正钧于《西北农林》月刊首次提出“罗布麻”这一名称

罗布麻 Apocynum venetum L.(红麻),唐代《新修本草》、明代《救荒本草》已有记载,近代《种子植物名称》称茶叶花,1977年被录入《中国植物志》和《中华人民共和国药典》。

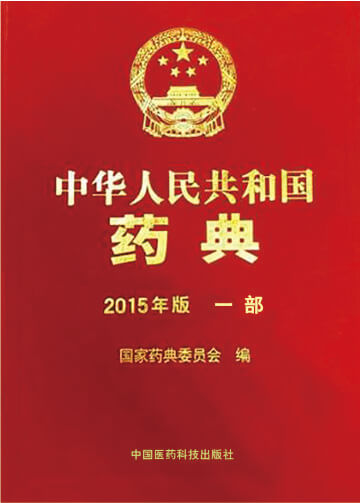

根据古今历史文献的记载和20世纪初20多年来的研究成果,1977年版《中华人民共和国药典》就将罗布麻叶(红麻Apocynum venetum Linn.)作为中药列入药典(第一部147页)。2005年版《中华人民共和国药典》中称罗布麻叶(红麻 Apocynum venetum Linn.):[性味与归经]:甘、苦、凉。归肝经。

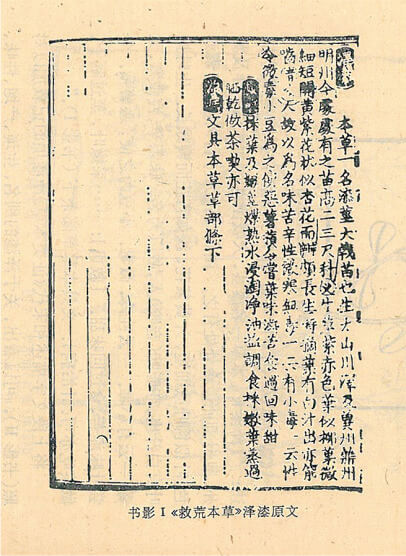

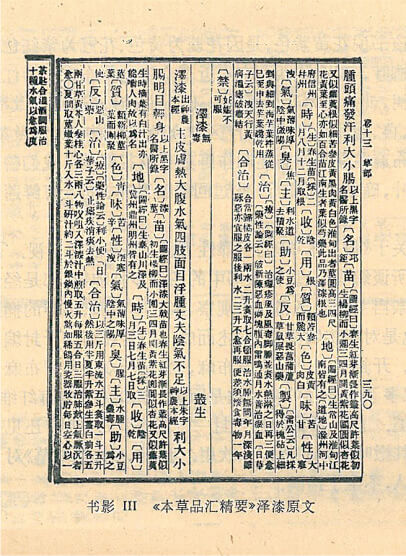

罗布红麻古代称泽漆,作为民间草药,早在三国魏时(公元 220-280 年)的《名医别录》、南北朝·梁时(公元536年)的《神农本草经集注》等古代众多的医药著作中有记载。但“罗布麻”这一命名在未确定之前,从古代至近代的名称繁多,在我国各产地的叫法不一,对药用功能和植物形态的表述尤其混乱。根据董正钧先生的《罗布麻本草学考证》,只有官方法定名录为准确。如唐·显庆年间(公元 659 年)我国第一部国家出版的药典《新修本草》、明·永和四年(公元 1406 年)朝廷指定出版的《救荒本草》记载中的泽漆,指明披针叶,叶对生的(无毒的)才是真正的泽漆,绝不是倒卵形(匙形)叶,(有毒的)“猫儿眼睛草”。《救荒本草》记载的真正泽漆就是现今的罗布麻(红麻)。

在古代,唐朝的《新修本草》对泽漆叶(罗布红麻叶)是这样表明的:“泽漆、味苦、辛、微寒、无毒。主皮肤热、大腹水气、四肢面目浮肿、丈夫阴气不足。利大小肠、明目、轻身。”

明代的《救荒本草》除认同唐代《新修本草》泽漆的药用功能外又补充了:“[救饥]:采嫩叶蒸过晒干,做茶吃亦可。”在非常饥荒时采嫩叶蒸煮熟吃,可救饥保命。

近代直至20世纪50年代新中国成立初期,人口增长迅速,百姓温饱问题不能解决。因此,董正钧先生为了“缓和我国棉粮争地的矛盾及解决今后日益增长的纤维需要”,提倡利用野生罗布麻和极力呼吁利用荒漠大量种植罗布红麻。此呼唤得到众多有识之士的踊跃支持。

罗布红麻

Apocynum venetum L.

罗布麻属罗布麻

叶对生、花小、喇叭状、呈粉色、向上

Apocynum pictum

罗布麻属白麻

叶互生、花呈冠状、大且白色、向下

其叶可制茶·制药

草本植物,

电话:0755 8887 8888传真:0755 2559 6921

Email:gaubau@gaubau.com

地址:新疆阿勒泰阿拉哈克戈宝麻研发基地

地址:广东省深圳市和平路渔民村戈宝大楼

版权所有 © 阿勒泰戈宝茶股份有限公司新ICP备17001416号